为指导各地做好新型冠状病毒肺炎(以下简称新冠肺炎,COVID-19)疫情防控工作,全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,根据新冠肺炎乙类传染病甲类管理的要求,结合我国疫情防控和应急处置经验,在前八版防控方案基础上,制定本方案。

坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则,坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合,按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求,坚决防范境外疫情输入和境内疫情反弹。坚持科学精准防控,落实“早预防、早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施,进一步加强源头管控,坚持人、物、环境同防,加强重点时段、重点地区、重点人群疫情防控,提高监测预警灵敏性,及时发现散发病例和聚集性疫情,有力、有序、有效处置疫情,做到发现一起,扑灭一起,以最短时间、最低代价,将疫情控制在最小范围,切实维护人民群众生命安全和身体健康,最大限度统筹疫情防控和经济社会发展。

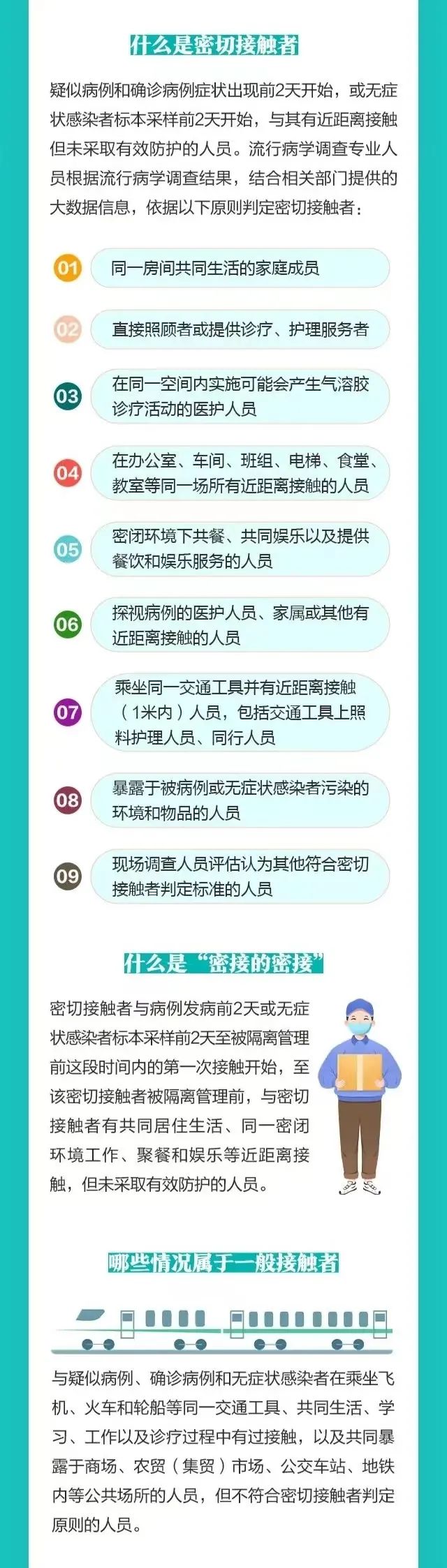

新型冠状病毒 属于β属冠状病毒,对紫外线和热敏感,乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒。传染源主要是新冠肺炎确诊病例和无症状感染者;主要传播途径为经呼吸道飞沫和密切接触传播,在相对封闭的环境中经气溶胶传播,接触被病毒污染的物品后也可能造成感染。

1、目前为全球优势流行株。

2、已成为我国境外输入和本土疫情的优势流行株。

3、平均潜伏期缩短,多为2-4天。

4、传播能力更强,传播速度更快,感染剂量更低,致病力减弱。

5、有更强的免疫逃逸,现有疫苗的保护作用有所下降,但对其所致的重症和死亡仍有效。

重点机构和场所人员监测

合理选择集中隔离场所,按照“三区两通道”,即隔离区、工作准备区(生活区与物资保障区)、缓冲区,工作人员通道、隔离人员通道的标准设置并规范管理,组织院感防控等领域专家评估合格后方可启用。

\

\

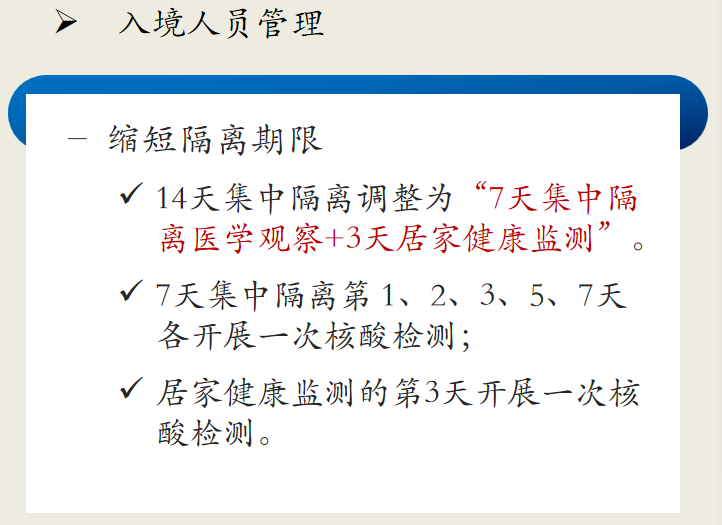

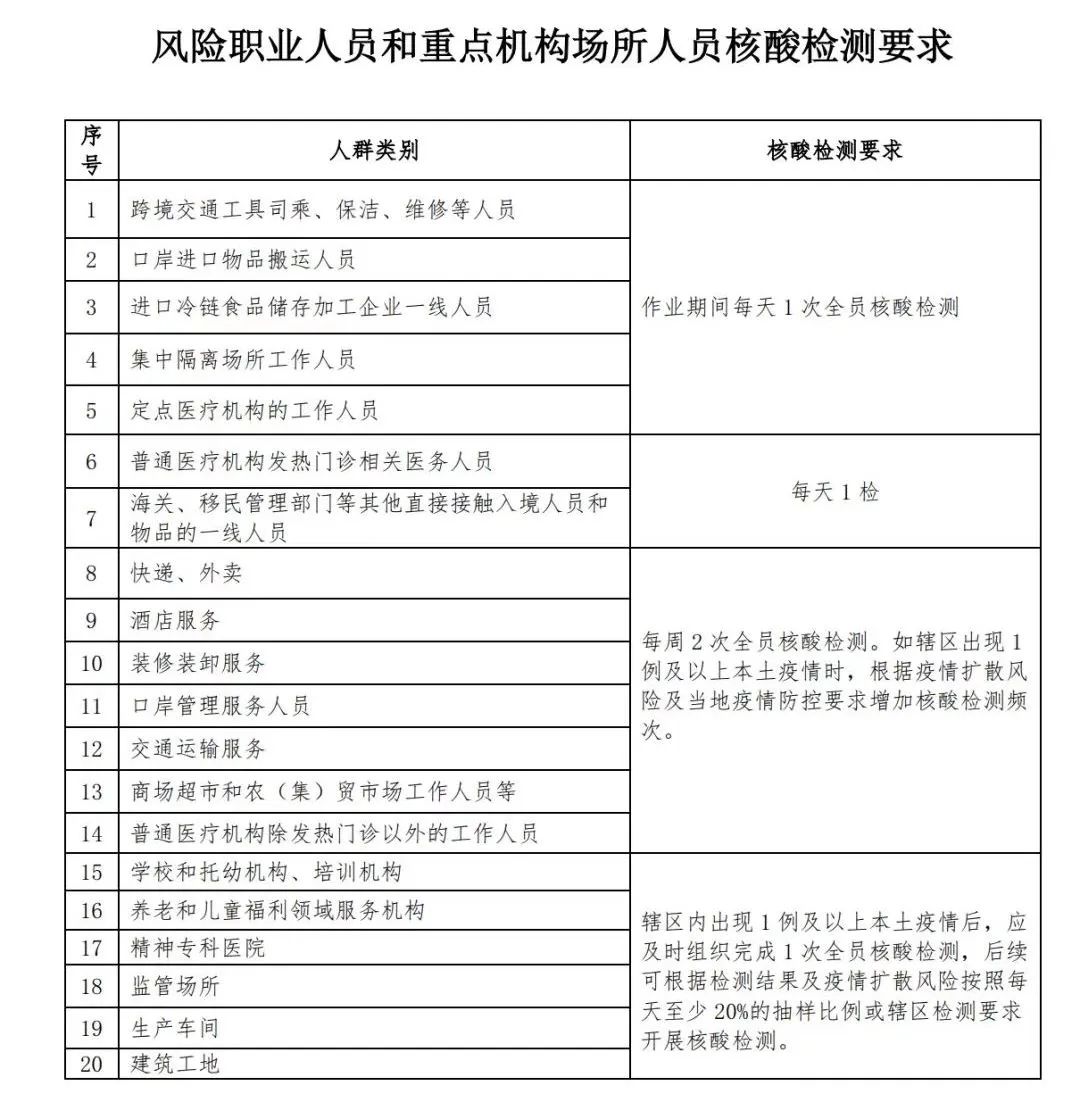

加密风险职业人群核酸检测频次,将与入境人员、物品、环境直接接触的人员核酸检测调整为每天1次,对人员密集、接触人员频繁、流动性强的从业人员核酸检测调整为每周2次。

《第八版》:聚集性疫情是指14天内在学校、 居民小区、工厂、自然村、医疗机构等范围内发现5例及以上病例和无症状感染者。

《第九版》:聚集性疫情是指一周内在同一学校、居民小区、工厂、自然村、医疗机构等范围内发现 2 例及以上病例和无症状感染者。

1、鼓励3岁以上适龄无接种禁忌人群应接尽接。

2、对于符合条件的18岁以上目标人群进行1剂次同源或序贯加强免疫接种。

3、重点提高60岁及以上老年人群等重症高风险人群的全程接种率和加强免疫接种率。

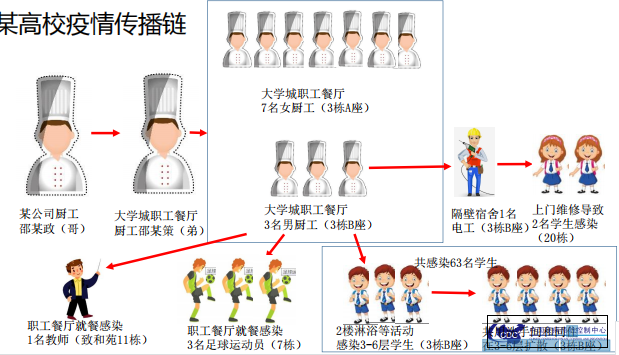

1、学校人员密集,聚集机会较多。

2、上课、就餐、会议、考试、住宿等均为聚集性活动,一旦出现传染源,传播的几率更大,容易出现聚集性疫情。

3、 部分住宿条件较差,楼层公用卫生间。

4、同楼层人员较多,共用卫生间、淋浴间等,容易导致出现同楼层和整栋楼聚集性发病。

5 、校园进出通道管理不严格,带来潜在疫情传入风险。

6 、教职工、家属、租住户,甚至学生,可以随意出入。

7、 缺勤缺课、健康监测等落实不到位,不能及时早期发现疫情。

1、四方责任:落实属地责任、行业部门主管责任、学校主体责任和师生员工自我管理责任。

2、高等学校党委书记和校长是学校疫情防控工作第一责任人,全面负责学校疫情防控的组织领导和责任落实。

3、分管校领导和相关校领导是学校疫情防控工作重要责任人,协助学校党委书记和校长提前有序做好开学前学校疫情防控各项准备。

4、多校址办学的学校,各校区分别明确疫情防控责任人和工作职责,全面检查落实情况,确保疫情防控和常规工作有序推进。

1、加强新冠肺炎和流感等季节性常见传染病的监测、分析、预警、处置。

2、依托学校、院(系、部、处等)、年级三级公共卫生工作网络,做好师生员工健康监测工作。

3、掌握师生员工动态,做好缺勤、早退、请假记录,对因病缺勤缺课师生员工,坚持密切追踪诊断结果和病情进展。

各省级教育行政部门会同卫生健康、疾控等部门加强对高校疫情防控工作的督导检查,认真排查疫情防控措施落实情况,对检查中发现的问题立行立改,及时跟踪整改到位。

全面把控校园进出通道,做到区域合理、专人负责、登记排查、记录齐全。加强学校通勤车辆管理,所有人员入校时需严格核验身份、测量体温、查看健康码,健康码和体温正常并佩戴口罩者方可进入。加强对外卖配送和快递人员核查、登记与管理。积极运用信息化手段,实施便捷的进出校门管理机制。全面排查出入校漏洞,重点检查围栏损坏处、绿植围挡处、矮墙等人员可通过且无人看管的区域,及时修缮、堵上漏洞。

1、食堂餐桌安装隔板,错峰就餐,排队等候时保证间隔一米的安全距离。

2、建立就餐、清洁消毒等食堂卫生管理台账。严格执行食品进货查验记录制度,原料从正规渠道采购,保证来源可追可查。

3、做好就餐区域桌椅、地面、餐(饮)具和炊具的清洁消毒,及时收集和处理餐余垃圾。

4、学校建立健全疫情防控应急餐食保供机制,确保校园一旦发生疫情,能够及时保障在校师生员工用餐需求。开学前,食堂所有员工进行一次健康体检,持证上岗。

1、师生员工非必要不前往出现本土病例的县(市、区、旗)和境外。

2、师生员工应在公共区域佩戴口罩,做好手卫生,注意与他人保持安全社交距离。

3、学校所在区(县)没有中高风险区,师生上课时可不佩戴口罩。

学校防控人员应充分掌握当地防控要求、防控方案和医疗服务预案,根据疫情防控形势和师生来源特点,动态调整和完善常态化疫情防控方案,细化各项防控措施,尤其要做好学生返校和新生入学方案,任务明确、责任到人。校医院(医务室)等应发挥与医疗机构、疾控机构的纽带作用。

9、完善应急预案

1、提前做好口罩、消毒剂、洗手液、手套、防护服(隔离衣)、非接触式测温设备等防疫物资储备,在学校内或周围设立位置相对独立、数量充足、符合隔离条件、管理规范的临时留观室,专人负责。

2、比如,密接人员等待转运、混管阳性人员等待复核前的临时就地管控。

1、鼓励学校配备健康教育教师,开设健康教育课程,将新冠肺炎和校园常见传染病防控知识与技能等纳入健康教育内容和“开学第一课”,组织师生员工学习《公民防疫基本行为准则》,新生入学教育中至少开展一次疫情防控培训。

2、定期对师生员工开展传染病防控知识技能培训,对师生进行抗原检测操作培训,提高师生员工防病意识和自我防护能力。积极倡导多种形式的健身活动,形成锻炼习惯,养成健康的生活方式。

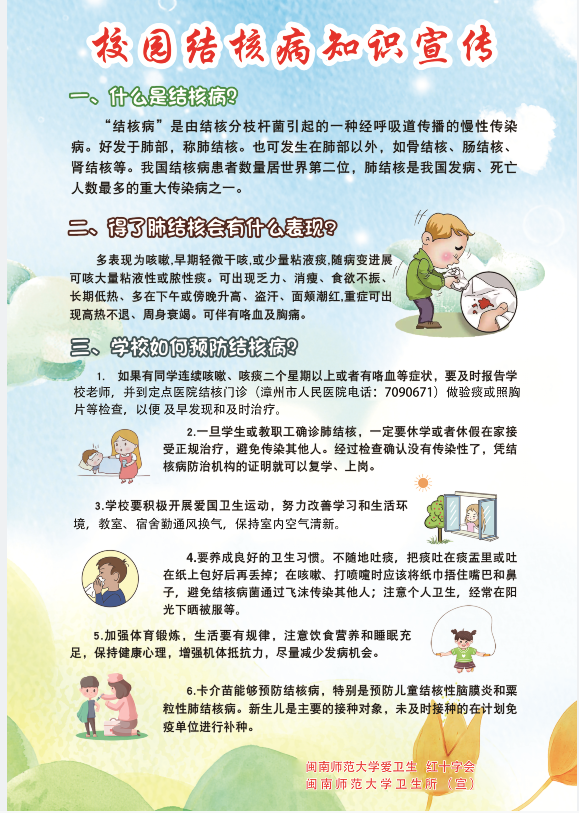

校园内人群密集,极易造成聚集性传染病传播。积极采取有效预防措施,做到早发现、早报告、早隔离、早治疗,就可以有效阻断传染病的流行与传播。

1、请做好因病缺课缺勤登记和追踪工作,怀疑因传染性疾病导致或已确诊的病例缺勤缺课事件及时联系卫生所。

2、如果发现周围有咳嗽咳痰2周以上、咯血或血痰的师生,应立即动员其去结核病防治专业机构检查,并通知卫生所。

3、流感流行期间,出现高热、头痛、肌肉酸痛极度疲乏、流涕、咽痛等类似流感症状请及时就诊,尽量不前往人群密集的场所,确诊后需自我居家隔离至症状消失,方可返校正常学习与工作。

4、若感染水痘须隔离至水痘全部结痂且痂皮干燥后方可返校,隔离时间应不少于病后2周。

卫生所办公电话:0596-2591432

卫生所传染病专职负责人电话:15006007827